マンショントラブルの半数近くは「生活音」に関すること

快適な新生活を夢見て分譲マンションを購入したのに、思わぬ生活トラブルに遭遇する……。国土交通省の「マンション総合調査」によると、トラブルのないマンションは全体の23.2%に過ぎず、日常的でないにせよ多くのマンションで大小のトラブルが散見されるようです。

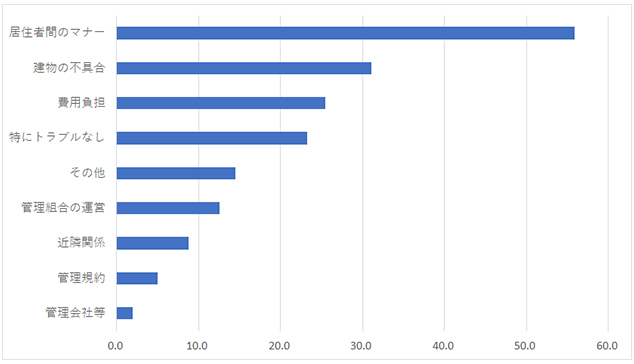

そのトラブルの内容ですが、「居住者間のマナー」を巡るトラブルが55.9%と最も多く、次いで「建物の不具合」に係るトラブルが31.1%、「費用負担」に係るトラブルが25.5%と続きます。

(図1)マンション内でのトラブルの発生状況(複数回答)

※国土交通省「平成30年度マンション総合調査結果(平成30年度)」より(以下同)

※数字:%

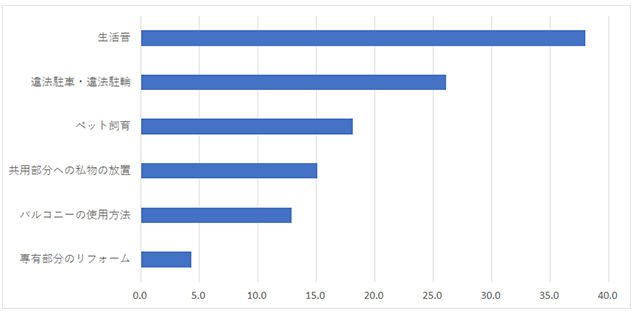

マンショントラブルのトップを占める「居住者間のマナー」ですが、中でも「生活音」が38.0%と最も多くなっています。

(図2)居住者間のマナーをめぐるトラブルの具体的内容(複数回答)

「生活音」の実際の発生源はさまざまでしょうが、各種調査などを見ると、「子どもの足音」「物音」「話し声」「音楽」「壁を叩く音」「洗濯機を回す音」などが挙げられます。住まい手のマナーによるものが多いようですが、近年は「ペットの鳴き声や足音」なども加わってきていると耳にします。

環境省は、生活環境保全のために、望ましい音の基準を「昼間55dB(デシベル)以下、夜間45dB以下(主として住居用に供される地域)」としています。しかし、人によって気になるレベルは異なり、具体的な数値で推し量れないところがあります。見知らぬ人間の生活音は気になっても、知人のそれは案外気にならないといったケースもあり、日頃から隣家や階下の住人とコミュニケーションを取り、お互いが気を遣っての日常生活を送ることで防げるトラブルもあるということです。

もちろん、自らが騒音の発生源にならないよう、室内をバタバタ歩いたり走らない、夜間は大音量で音楽を聴かない、深夜や早朝に洗濯機を使用しないなどのマナーを心がけたいものです。また、床にじゅうたんやコルクタイルを敷くなどして、階下に足音や衝撃音などを伝えないような工夫も大切です。

「管理組合」と「管理委託会社」に間に入ってもらう

とはいっても、全ての近隣住人と密なコミュニケーションを取ることは難しいでしょうし、中には賃貸住まいで匿名性を好む住人がいるかもしれません。トラブルの原因となる相手が分かっている場合、どう対処すればよいのでしょう。

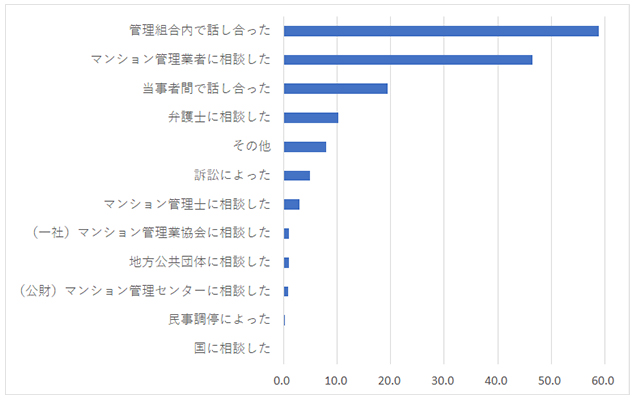

トラブルの解決を当事者同士でストレートにやり合うと、こじれたり、その場は収まってもしこりを残したりと、その後の良好な関係がつくりにくくなることが考えられます。そのためか、昨今のトラブル処理は管理組合や管理委託会社を経由して解決を図るのが一般的になっています。先の統計でも、管理組合や管理会社経由での問題解決が、当事者間より多いことが分かります。

(図3)トラブルの処理方法(複数回答)

トラブルが生じた時、問題解決を管理組合や管理委託会社経由にすることで、相手とギクシャクした関係になりにくくなります。これはやり取りに第三者が入るメリットです。また、第三者が入ることで、苦情を申し出た人が誰か、トラブルの相手先に分からないよう匿名にすることもできるでしょう。必要に応じて、管理組合理事長名で全戸住人に向けての張り紙やお願いの投函などで対応してもらえれば、気兼ねも少なく、住人間の共通ルールとしてマナーの浸透や向上が図れるかもしれません。

時には管理規約や細則の見直しも

統計には出てきていませんが、隣家や階下の住人がベランダでたばこを吸うことで、近隣住人が副流煙に悩むトラブルがあります。自宅の禁煙化が進み、愛煙家がベランダで肩をすぼめてたばこをたしなむ“ホタル族”の存在は、最近の話ではありません。しかし近年、受動喫煙による健康への影響が知られ、これらの問題解決を望む声は以前より高いものになっています。

ほとんどのマンションは、管理規約でベランダを「共用部分」として定めています。ところが、区分所有者の「専用使用権」が設定されていることが多いため、原則としてその部屋の住人が自由に使えることになっています。マンションによっては、管理規約で「ベランダでの喫煙禁止」の規定を設けているところもありますが、そのようなルールが定められていない場合、禁煙の強制はできず、当人のマナーに期待するしかなかったりします。

マナーや暗黙のルールが守られにくい場合は、管理組合に掛け合い、管理規約や細則として明文化することで、トラブルを防止することも考えられます。管理規約の改定は、総会での「特別多数決議」が必要で、区分所有者数・議決権数の各4分の3以上の賛成が必要になり、少々ハードルが高いのが悩ましいところです。しかし、「使用細則」として、規約には記載していない細かなルールとして設定するのであれば、総会の普通決議として変更でき、区分所有者数・議決権数とも過半数の賛成とハードルを下げられます。

コロナ禍で現在沈静化していますが、近年空き室の「民泊利用」によるトラブルも増えており、こちらもベランダでのたばこ問題と同様、管理規約や細則などに基づいた実務的な解決が求められています。

「マンションは管理を買え」

このように、マンションの価値は建物性能だけでなく、管理・運営といったソフト面によるところも大きいといえます。よく「マンションは管理を買え」などといわれますが、これからマンション購入を予定される方は、マンション管理組合の活動状況や、管理委託会社の業務内容なども可能な限りチェックしておくのをオススメします。

管理形態も、管理人の「常駐管理」「日勤管理」「巡回管理」のほか、清掃業務を委託する「自主管理」までさまざまあります。後者になるほどマンションへの来訪度や業務領域が小さくなるので、トラブルの解決力は期待しづらくなっていきます。

快適な新生活を夢見て購入したマンションが、こんなはずではなかったと溜息をつく……。そのようなことのないよう、これからマンション探しをされる方は、実際の生活環境にも可能な限りリサーチしていきたいものです。